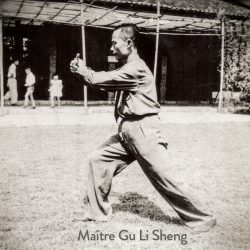

Maître discret du Taijiquan traditionnel – Héritier de Yang Shaohou

Gu Lisheng (1904-1978), est né sous la dynastie Qing 30e, (nom de courtoisie : Lüping 履平) est né à Huaining, dans la province de l’Anhui. Il était un héritier de 4ème génération du Taijiquan à la mode Yang et est honoré comme « le premier maître du Taijiquan à Guizhou » ( 贵州杨式太极拳第一人).

Entraînement précoce et martial : Dans l’enfance, il a étudié la boxe Shaolin sous la direction de Maître Gao Caixiang à l’âge de 5 ans, construisant une solide fondation de style extérieur. Plus tard, alors qu’il travaillait pour un fonctionnaire du gouvernement à Nanjing, il rencontra Yang Shaohou (petit-fils de Yang Luchan) et fut officiellement accepté comme disciple. Son Taijiquan a mêlé la vitesse et la puissance de Yang Shaohou à la grâce et à l’expansion de Yang Chengfu, formant ainsi l’unique « style Gu » ( 顾派).

Au début des années 1920, Gu Lisheng travailla comme commis chez un notable nommé Wang, qui entretenait des liens avec les milieux martiaux. Ce M. Wang était également élève de Yang Shaohou (1862–1930), petit-fils du fondateur du style Yang, Yang Luchan. À cette époque, Yang Shaohou enseignait au prestigieux Institut national d’arts martiaux de Nanjing (Guo Shu Guan).

Grâce à cette proximité, Gu Lisheng eut la chance d’assister aux cours de Yang Shaohou. Après une période d’observation et d’épreuves, il fut officiellement accepté comme disciple. Il reçut ainsi un enseignement direct du style Yang ancien, dans sa forme martiale et exigeante. Grâce à sa persévérance et à l’enseignement rigoureux de Yang Shaohou, Gu Lisheng développa un véritable gongfu interne du Taijiquan.

En 1930, Yang Shao Hou est décédé, sur recommandation de Gu Jing Zhang, Gu Li Sheng a également étudié sous Yang Cheng Fu pendant quelques années. En 1937, après le décès de Yang Cheng Fu, Gu Li Sheng a déménagé avec le bureau de poste dans la ville de Gui Yang dans la province de Gui Zhou (pour éviter la guerre) et y a enseigné le Taiji. Ses démonstrations d’épée et ses performances de tui shou lui ont apporté la gloire. Plus tard, il a été invité à enseigner au YMCA, devenant le premier instructeur de Taijiquan de style yang à Guizhou.

Travail après 1949 : Après la fondation de la République populaire de Chine, Gu a activement fait la promotion des arts martiaux. En 1957, il représente Guizhou à la première exposition nationale d’arts martiaux, remportant la 4ème place dans la catégorie Taijiquan. En 1958, il est nommé professeur invité au collège d’éducation physique de Guiyang, intégrant Taijiquan dans l’enseignement supérieur formel.

Enseigner la philosophie et les principes : Il a insisté sur « l’utilisation de l’intention pour guider le mouvement » ( 以意导动) et a formulé les « Dix essentiels mentaux » ( 十要心法) – y compris la persévérance, le calme, l’attention et la pratique. Son disciple le plus éminent Chi Qingsheng ( 池庆升) les a affinés en « Huit clés mentals » ( 静、松、正、圆、轻、匀、舒、稳), maintenant fondamental pour le système de style Guizhou Yang.

Disciples et héritage : Les disciples clés sont Zhang Zhuoxing ( 张卓星) et Chi Qingsheng ( 池庆升), qui ont fondé l’association de recherche Taijiquan de style Guiyang Yang et ont contribué à diffuser l’art à l’échelle internationale. Aujourd’hui, la lignée de style Gu continue à travers des personnalités comme Yang Peng ( 杨鹏) à Dongguan, dont l’école a été reconnue en 2022 comme un élément du patrimoine culturel immatériel de la ville.

Héritage spirituel : Gu Lisheng incarnait l’idéal d’« utiliser les arts martiaux pour porter le Dao » ( 武以载道) – utiliser Taijiquan comme un pont entre les gens, un moyen de cultiver le corps et l’esprit, et une expression vivante de la sagesse de « surmonter la dureté avec douceur. » Ses enseignements continuent d’inspirer des générations de praticiens de Taijiquan dans le monde entier.

Gu proposait à ses élèves deux formes principales :

Une forme longue, issue directement de son étude auprès de Yang Shaohou, caractérisée par des mouvements compacts, précis, souvent explosifs, et une intensité interne marquée.

Une forme courte, plus accessible et pédagogique, influencée par la simplification opérée par Yang Chengfu, mais adaptée par Gu selon sa propre compréhension des principes internes.

L’enseignement de Gu Lisheng se distingue par un mélange subtil des deux lignées :

Des éléments de Yang Shaohou : enchaînements rapides, usage de petits cercles, transitions dynamiques et expressives.

Des éléments de Yang Chengfu : postures larges et ouvertes, rythme plus lent, accent mis sur l’équilibre et la fluidité.

Pour plusieurs de ses disciples, cet enchaînement représente une synthèse équilibrée entre la rigueur martiale de Shaohou et la clarté pédagogique de Chengfu, incarnée dans une forme à la fois fluide et structurée.

Travail interne et continuité de l’héritage

L’une des particularités du style de Gu réside dans son travail approfondi du Neigong (pratique interne) et de la transmission des jin (forces internes). L’influence de Yang Shaohou est ici évidente : l’accent est mis sur la subtilité de la force, la transformation interne, et la maîtrise du relâchement dynamique.

À travers son enseignement, Gu Lisheng a su préserver l’authenticité martiale du style Yang tout en proposant une forme vivante et adaptée à son époque. Son héritage reste un pont rare et précieux entre les deux grandes branches du Yang Taijiquan.

𝘡𝘩𝘢𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘶𝘰𝘹𝘪𝘯𝘨

Première génération des disciple du Maître Gu LIsheng (Maître Zhang à été le dernier disciple de YangShaohou).

Wang Wei Guo, né en 1956 à Pékin, pratique les arts martiaux internes depuis l’âge de 10 ans. Il a appris le style Yang auprès de maître Gu Li Sheng.

Arrivé en France en 1981, il a enseigné le Tai Chi Chuan en France (Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence et à La Réunion) et en Suisse (Lugano). Il a été entraîneur de l’équipe de France de Wushu pour la 1re coupe du monde de Kung Fu à Pékin en 1984. Il vit actuellement en République Populaire de Chine, à Pékin.

Wang Weiguo n’a jamais voulu créer une école, sa transmission se limitait à une forme longue, un enchaînement d’épées, de sabres et de bâtons (tres kung fu), ainsi qu’un travail de poussée des mains.